2025年8月29日 更新

北海道運輸局広報誌『北斗七星』第279号(令和7年8月29日発行)

目次

マレーシアで“初”

「適正なタクシーの利用」を啓発

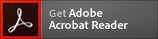

【英語と中国語(簡体字)の啓発用リーフレット】

【英語と中国語(簡体字)の啓発用リーフレット】

白タクは違法です!

2025年7月、マレーシアにおいて、日本での「適正なタクシーの利用」を呼びかける啓発活動が行われました。

この啓発活動は北海道運輸局より日本政府観光局(以下、JNTO)クアラルンプール事務所に出向中の「新吾上席次長」の発案で行われたもので、マレーシアで日本のタクシーの適正利用の呼びかけを行うことは初めての試みとなります。

背景には、マレーシアにおいて、いわゆる白タクを利用して不当に安い料金のツアーを販売している旅行会社が現地の関係者の間でも問題視されている、という事情があります。

そこで、JNTOクアラルンプール事務所では、7月12〜13日の「MITMペナン旅行博」(開催地:ペナン)及び7月18〜20日の「JAPAN EXPO MALAYSIA」(開催地:クアラルンプール)にて訪日観光のPRを行う機会を利用して、「適正なタクシーの利用」を呼び掛けるリーフレットを英語と中国語(簡体字)で作成し、一般消費者や現地の旅行会社の担当者に対して配布するなどして、「日本国内では白タク利用は違法!」であることを啓発しました。

【7月12日〜13日「MITMペナン旅行博」(開催地:ペナン)】

【7月18日〜20日「JAPAN EXPO MALAYSIA」(開催地:クアラルンプール)】

このほか、新吾上席次長の働きかけにより、在マレーシア日本大使館の国交省出向者を通じて、領事部でもリーフレットの掲出が行われています。

【8月5日 JNTO主催の旅行会社向けのセミナー(開催地:クアラルンプール)】

白タク利用は、適正に旅行手配を行っている旅行会社の営業活動を阻害し、また安全性や保険適用の点でも問題があるため、現地での訪日旅行PRの機会を通じて少しでも多くの一般消費者に周知を行います。」

室蘭〜青森航路の新造船フェリー「ブルーグレイス」に安全確認検査を行いました!

【ブルーグレイス(写真:津軽海峡フェリーより提供)】

【ブルーグレイス(写真:津軽海峡フェリーより提供)】

令和7年8月4日(月曜日)、北海道運輸局は、室蘭〜青森航路に就航することとなった新造船フェリー「ブルーグレイス」に、就航開始前の安全確認検査を行いました。

運航労務監理官が陸上の事務所および乗船して検査を行い、事業者が自ら設定・届出した安全管理規程に基づき、船上で働く船員だけでなく、事務所の陸上職員も一丸となり、安全運航に向けた取り組みができていることを確認しております。

ブルーグレイスは令和7年8月8日(金曜日)より運航を開始しています。

全長:約144m

総トン数:8,897トン

旅客定員数:422名

速力:約18.9ノット

積載台数:トラック65台または乗用車230台

地下鉄大通駅でバリアフリー教室を開催

〜先入観を持たず、自然に接することが大切です〜

【視覚障がい疑似体験・介助訓練】

【視覚障がい疑似体験・介助訓練】

令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者から障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。「合理的配慮」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた際、「過重な負担」のない範囲で対応することが求められるものです。「過重な負担」があるときでも、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明するとともに、事業者と障害のある人との間で対話を重ねながら共に解決策を見いだす「建設的対話」が重要です。

8月8日、北海道運輸局では「合理的配慮」と「建設的対話」の前提となる介助、手引きの基礎について確認するため、地下鉄大通駅内において、札幌市交通局等の14名の職員を対象にバリアフリー教室を開催しました。

障がい当事者である講師からは

「過剰なお手伝いは不要。障がいがあることの先入観を持たず、自然に接して欲しい。」

等のお話があったほか、手引きや盲導犬に関する講義では「手引きの基本形はあるが、障がいの程度は様々であるため、まずはお声かけをして欲しい。障がいに応じた介助が大切。決して無言で介助しない。」等の解説がありました。

視覚障がい疑似体験・介助訓練では、参加者は講師から説明を受けた手引きの基本形をもとに適切な介助方法を互いに確認しました。

参加者より、

「介助時、歩くスピードはどうしたらよいか?」

「今までも手引きを学ぶ機会はあったが、実際に当事者の話を聞いてとても勉強になった」

「自分の知識が間違っていることに気づいた」

等のたくさんの質問・感想があり、それぞれに障がいのある人と接する際に意識すべき点についての気付きがあったものと思います。

北海道運輸局では今後もバリアフリー教室の開催等により、共生社会の実現のための取り組みを進めてまいります。

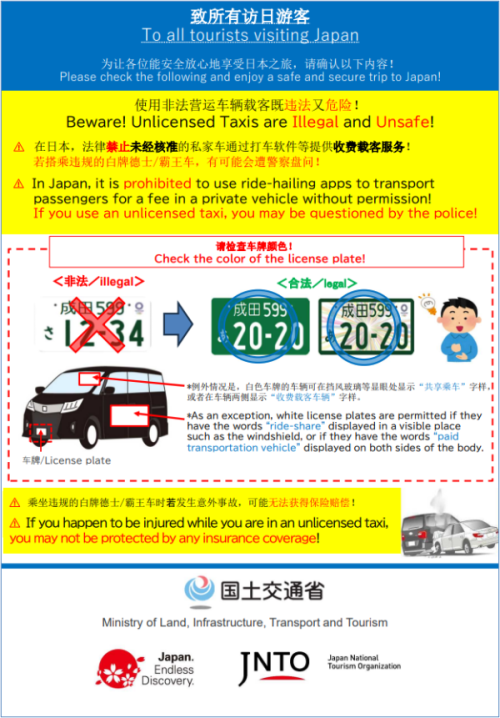

令和7年度「自動車点検整備推進運動」

忘れない、いつもの暮らしにクルマの点検 点検整備やらないと

自動車の使用者には、道路運送車両法において、自動車の適切な点検整備の実施が義務付けられておりますが、それが使用者に十分理解されているとは言えず、例えば定期点検整備の実施状況は乗用車で6割程度に留まっています。

車輪脱落事故は後を絶たず、大型車における統計では年々増加傾向にあります。走行中の車両から脱落したタイヤが歩行者に接触するといった事故も発生しています。また、大型バスにおいても、少数ではあるものの依然として車両火災事故が発生している状況です。さらに近年は、自動車の各構造装置の多くが電子的に制御されており、これらの装置が確実に機能するためには、日頃からスキャンツールや識別表示を用いて適切な点検整備を行う必要があります。

これらを踏まえると、自動車の安全確保のための予防的な点検整備が確実に実施されるよう、啓発を行っていくことが重要といえます。このため、北海道運輸局では、関係機関等の協力のもと、毎年9月・10月を「自動車点検整備推進運動」の強化月間とし、自動車ユーザーに点検整備の重要性と必要性を広く周知・啓発してまいります。

今年度も、下記によりアンケート調査を実施しますので、ご協力方よろしくお願いいたします。