特集Vol.3甲州街道

ブドウで栄えた大規模な宿場町「勝沼宿」を旅する。

ブドウで栄えた大規模な宿場町「勝沼宿」を旅する。

宮光園 ブドウの収穫作業風景(大正末期から昭和初期の頃) 提供:甲州市教育委員会 生涯学習課 文化財担当

宮光園 ブドウの収穫作業風景(大正末期から昭和初期の頃) 提供:甲州市教育委員会 生涯学習課 文化財担当

徳川家康が江戸幕府を開くとき、「もしも江戸城が落ちたら」と想定し、逃げ道として作られたという甲州街道。日本橋から内藤新宿、府中、八王子、甲府柳町などを通り、諏訪湖のある下諏訪宿までつなぐこの街道には東京都・神奈川県・山梨県・長野県の4都道府県にわたって44の宿場町があります。

明治時代のワイン仕込み風景(大正末期から昭和初期の頃) 提供:甲州市教育委員会 生涯学習課 文化財担当

明治時代のワイン仕込み風景(大正末期から昭和初期の頃) 提供:甲州市教育委員会 生涯学習課 文化財担当

甲府盆地の東玄関口として発展してきた勝沼宿は日本橋から数えて36番目。本陣が1軒、脇本陣 が1軒、旅籠が23軒もある甲州街道の中でも指折りの繁盛宿でした。栄えた理由は幾つも挙げられると思いますが、最大の要因は果物ではないでしょうか。現在の山梨県甲州市にある勝沼宿はブドウやモモが豊富に獲れる地域でした。甘い物は人を引き寄せます。江戸時代も多くの旅人がスイーツ目当てで勝沼宿に立ち寄ったのでしょう。

勝沼や馬子もぶどうを食いながら

勝沼宿に広がるぶどう畑 提供:甲州市教育委員会 生涯学習課 文化財担当

勝沼宿に広がるぶどう畑 提供:甲州市教育委員会 生涯学習課 文化財担当

後に松尾芭蕉の作品として口伝されたこの俳句は、じつは甲斐武田氏の蔵前衆(金銀・兵糧の管理者)だった松木珪琳(まつきけいりん)が詠んだもの。この宿では貧しい人も普通に食べられるほど、たくさんのブドウが獲れたことを表しています。干しブドウやブドウ漬けなどの加工品も当時からお土産として売られており大人気でした。

そんな勝沼宿の最寄り駅はJR中央線「勝沼ぶどう郷」です。1993年(平成5年)に改称された駅名ですが、ひとたびホームに下りればこの名称に心底納得。そこは南アルプスを望む丘陵地帯になっており、丘一面に広がるぶどう畑・桃畑の景色は壮観です。

勝沼の街並みと旧田中銀行

宿場町があった甲州街道沿いの地域は駅から徒歩30分程度。かつての旅籠や商家の主屋は道沿いに面して建ち並び、明治になるとそこに二階建あるいは三階建の土蔵が加わって、宿場と商家の両方の特徴をもつ勝沼宿独特の家並みが形成されたと言います。

当時の面影を残すものとしては古い蔵がいくつか、そして江戸後期の建築と明治前期の建築とで構成される「仲松屋住宅」が文化財として残されています。

蔵が残る勝沼の街並み

蔵が残る勝沼の街並み

旧田中銀行

旧田中銀行

田中銀行の執務室

田中銀行の執務室

最も目を引くのは街道の中ほどにある「旧田中銀行博物館」でしょう。明治30年代(19世紀末から20世紀初頭)に「勝沼電信郵便局舎」として局長が建設し、大正以降は、「株式会社山梨田中銀行」の社屋として改修。重要書類保管のために社屋の裏にはレンガ造りの土蔵も作られ、その後は住宅として使われていましたが、平成9(1997)年に国の登録有形文化財に指定。平成17(2005)年から一般公開されるようになりました。

こうした洋風建築は、明治時代に山梨県知事を務めた藤村紫朗(ふじむらしろう)が奨励したことにちなんで「藤村式建築」と呼ばれ、かつてこの地域の学校などに数多く用いられていたそうです。

小さな博物館ですが、建物の細部、電話ボックスなどの設備、シルクハットや鞄などの展示物に明治・大正・昭和の歴史が凝縮されており、レトロ感に心なごみます。

■旧田中銀行博物館: 山梨県甲州市勝沼町勝沼3130−1

入館無料 電話 0553-44-3755

シーズンの4月から10月は水曜から日曜まで開いています。

ぶどう・ワインをつくる「ぶどう寺」

柏尾山大善寺・本堂(国宝)

柏尾山大善寺・本堂(国宝)

街道からややはずれにある真言宗のお寺「大善寺」は「ぶどう寺」の異名を持つ国宝。古くは奈良時代からの歴史を持ち、戦国武将・武田勝頼や新選組の近藤勇にもゆかりのある寺です。

ぶどう寺の異名は手に葡萄を持った薬師如来が現れ、寺が開かれたという伝説からつけられたものですが、実際に住職と檀家の人々が自らぶどうを栽培し、ワインを作って販売していると言うからユニークです。また、ここでは宿坊(民宿)も運営しているので、車で来ても宿泊してワインを堪能できます。また、同じく街道からはずれた等々力(とどろき)という地区には浄土宗の9つのお寺が集まる「等々力寺町」があり、独特の閑静な雰囲気を味わえます。

ぶどうとワインの里の源泉「宮光園」

「宮光園」入り口

「宮光園」入り口

ぶどうが豊富に実る勝沼宿では、明治時代から日本の近代化に貢献する新しい産業として地域を挙げてのワインづくりが始まりました。甲州街道の南に広がる地域は現在もワイナリーの密集地で、甲州市のワイナリーの半数を占める20軒以上のワイナリーがあり、それとともにレストランや土産物店、民宿などが数多く点在。シーズンには首都圏などから訪れる観光客で大いに賑わいます。そのぶどうとワインの里の源泉というべき施設が「宮光園」です。

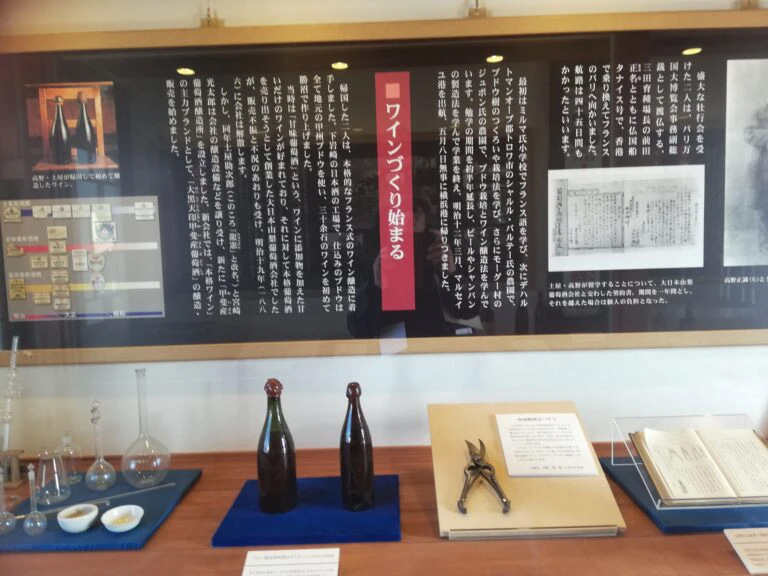

宮光園とは、日本のワイン産業の先駆者である宮崎光太郎が創業した宮崎葡萄酒醸造場と観光葡萄園の総称で、創業は1877(明治10)年。その9年後に会社の事業を引き継いだ宮崎が大きく育て上げ、「大黒葡萄酒」というブランドワインを作っていました。日本の近代産業の遺構であり、現在は日本のワイン醸造のルーツを知ることができる資料館としてぜひ訪れたい施設です。

当時のワイン醸造の様子がわかる貴重な写真や資料、皇族が訪れ、当時の勝沼宿が湧き返った様子などを残した8ミリ動画などもここで見ることができます。また、記念として当時の従業員の法被を着て写真撮影ができるという粋な演出もワインに里の旅を楽しくします。

丸藤葡萄酒工業のワイナリーは「ワイン美術館」

季節にもよりますが勝沼宿のワイナリーの多くは見学ツアーを行っています。

今回訪れたのは数あるワイナリーのなかでも老舗中の老舗、明治15(1883)年創業の丸藤(まるふじ)葡萄酒工業株式会社です。ワインというよりも「葡萄酒」という日本語の呼び名のほうがしっくりくるところです。

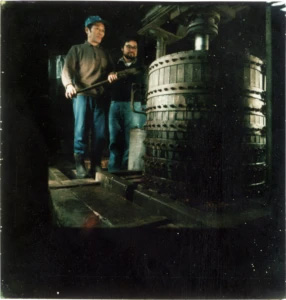

写真提供:丸藤葡萄酒工業株式会社

従業員19名の小規模なワイナリーですが、作業場・貯蔵庫・試飲室・熟成庫など、いずれも老舗らしいレトロなムードが色濃く漂い、見学というよりも探検と言った趣です。

フランスから輸入したオーク(ミズナラ)の樽に詰めて醸造しているところ、「ワインのダイヤモンド」と言われる酒石(ワインが含む各種の酸の結晶化)が壁に散りばめられたトンネル(ボトルに詰めた古いワインが眠る貯蔵庫を改装)は、ワインをテーマにした漫画をテレビドラマ化した「神の雫」(2009年)のロケでも使われました。

そして、その酒石のトンネルの先には、三鷹の森ジブリ美術館のステンドグラスを手掛けた作家による「ワインの四季」を描いた作品が。まるでこの見学路自体が小さなワイン美術館のようです。

ショップは江戸文化文政期(1804~30年)の古民家(もともとは養蚕農家)をリフォームした住宅を2017年にレトロモダンなデザインに再リフォームしたもの。心和らぐ空間で、ディスプレイされた多種多様なワインを見ながらテイスティングもできます。

こちらに限らず、勝沼宿のワイナリーは9月・10月に1年分のワインを仕込むため、この2ヵ月間はどこも社員総出でがんばり、お祭りを開くそうです。

勝沼宿とぶどう郷をたっぷり楽しむ

農林水産省の2021年の資料によると、日本全体のぶどうの収穫量は16万5千トン。そのうち山梨県は4万6千トンを収穫しており、4分の1のシェアを占めています。甲州市の収穫量は笛吹市に次いで2位。江戸の昔から甲州街道・勝沼宿は、日本人にぶどうのおいしさ、そしてワイン文化を提供し、育み続けています。

勝沼ぶどう郷駅前

勝沼ぶどう郷駅前

無数のぶどう畑が広がる勝沼宿は、首都圏から車ですぐ行け、効率よく回れますが、ワインの試飲をするなら、運転する人が飲めないので、駅からバスやタクシーを利用がおすすめ。宿場町の面影を残す甲州街道やぶどうとワインの里を1日かけてぶらぶら散策したり、大善寺の宿坊をはじめとする宿泊施設に泊まってゆっくり楽しむのがいいでしょう。また、シーズンにはぶどう狩りやワイナリー見学のバスやバスツアーもたくさんあるので、それらを利用するのもおすすめです。