特集Vol.4中山道

歴史浪漫満載!徳川秀忠・皇女和宮・新撰組が通った中山道「桶川宿」

歴史の面影色濃く残る中山道

江戸日本橋と京都三条大橋を結ぶ中山道は、南回りで海沿いを行く東海道に対し、北回りで山間を行く険しいながら風情溢れる街道です。有形文化財となるスポットも数多くあるほどかつての面影を残しており、宿場の数は67。

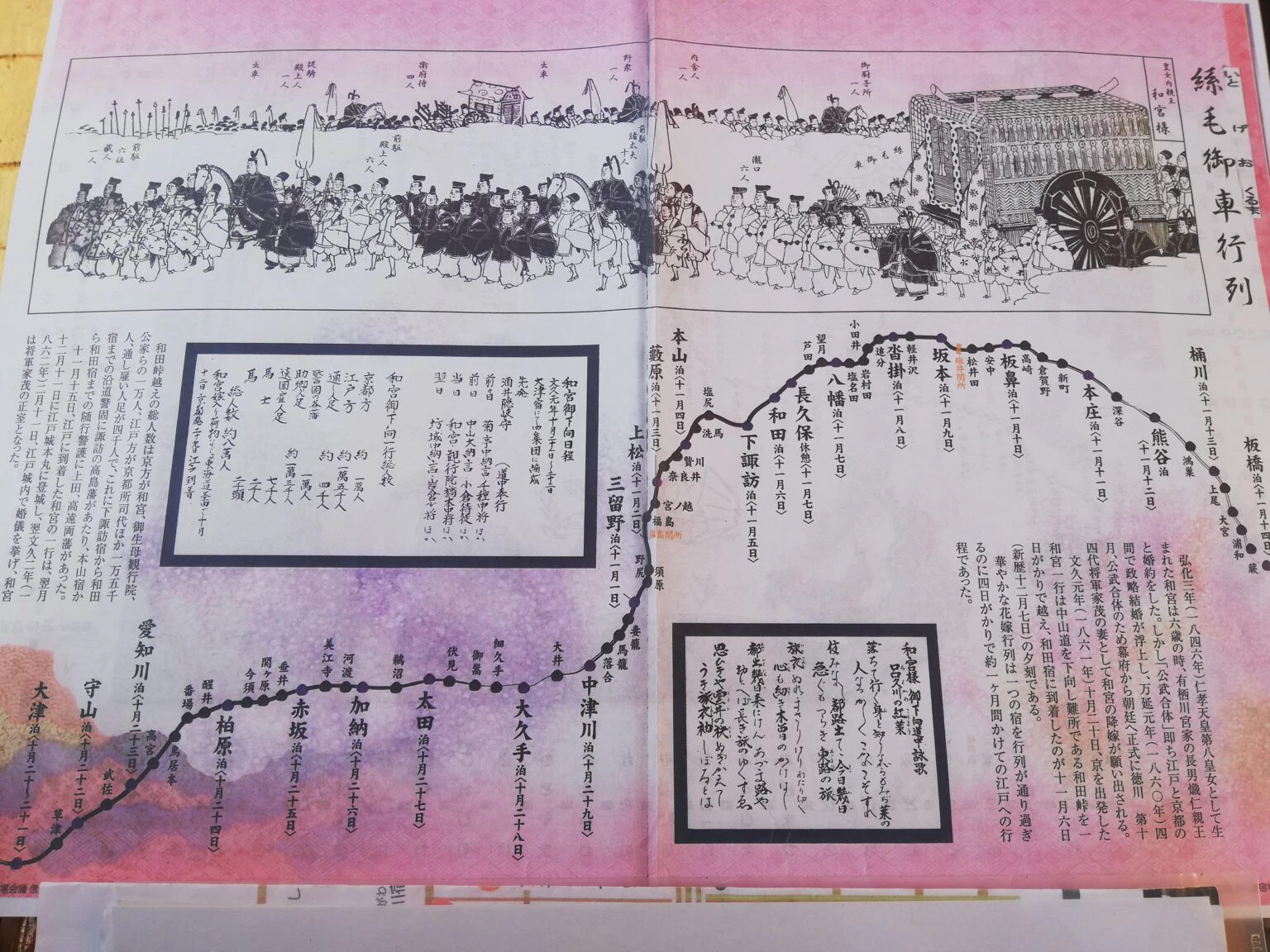

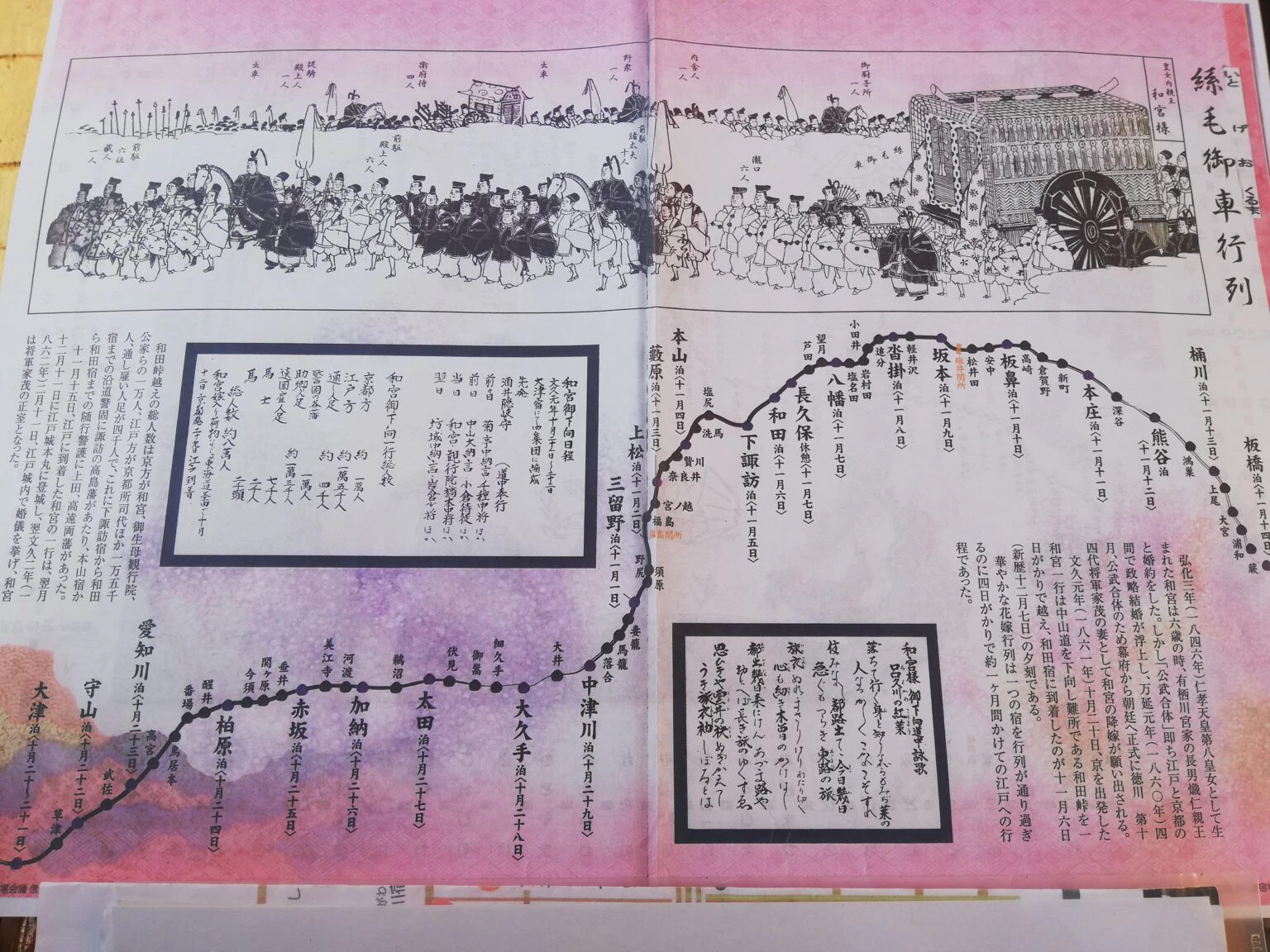

現在の都府県では、東京都・埼玉県・群馬県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府を通ります。近世の歴史を振り返ると、徳川家康の息子・秀忠(第2代将軍)が遅参したことで有名な関ヶ原へ進軍した道、第14代将軍・家茂に嫁いで怒涛の時代を生き抜いた皇女和宮の花嫁行列が江戸城に向かった道、そしてその家茂の警護のために結成された浪士組(のちの新選組)が上洛の際に使った道として、様々な時代を動かす重要な場面で使われている道です。

江戸から歩いて一日の宿場町「桶川宿」

現在の埼玉県内には蕨から本庄まで9つの宿場がありましたが、桶川宿はそのちょうど真ん中の5番目。日本橋から数えて6番目の宿場です。江戸を出た旅人の最初の宿泊地として絶好のロケーションだったため、最盛期には本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠が36軒も連なる大規模な宿場町に発展しました。

また、周辺地域で獲れる農産物の集散地としても大いに利用され、特に「中山道もの」と呼ばれた質の良い麦、「桶川臙脂(えんじ)」として全国的に知られる紅花の取引の要所として、経済的にも文化的にも栄えました。

商店が連なり、車の往来の激しい中山道(県道164号線)

商店が連なり、車の往来の激しい中山道(県道164号線)

中山道はJR桶川駅東口から徒歩5分ほど歩くと突き当たる大通りで、現在は埼玉県道164号線と名を変えて利用されています。道沿いには商店が連なり交通量も多いですが、随所に遺構が遺され、訪れる人に時を超えたメッセ―ジを送り続けています。

小麦が美味しい麦どころ♪「名物・桶川うどん」

街道沿いにある名店「いしづか」

街道沿いにある名店「いしづか」

駅から中山道へ突き当たる交差点でまず目に付くのが、うどん店「いしづか」です。創業100年を超える老舗で、昼食の時間帯にはいつも大勢のお客さんが店の前で列を作っています。

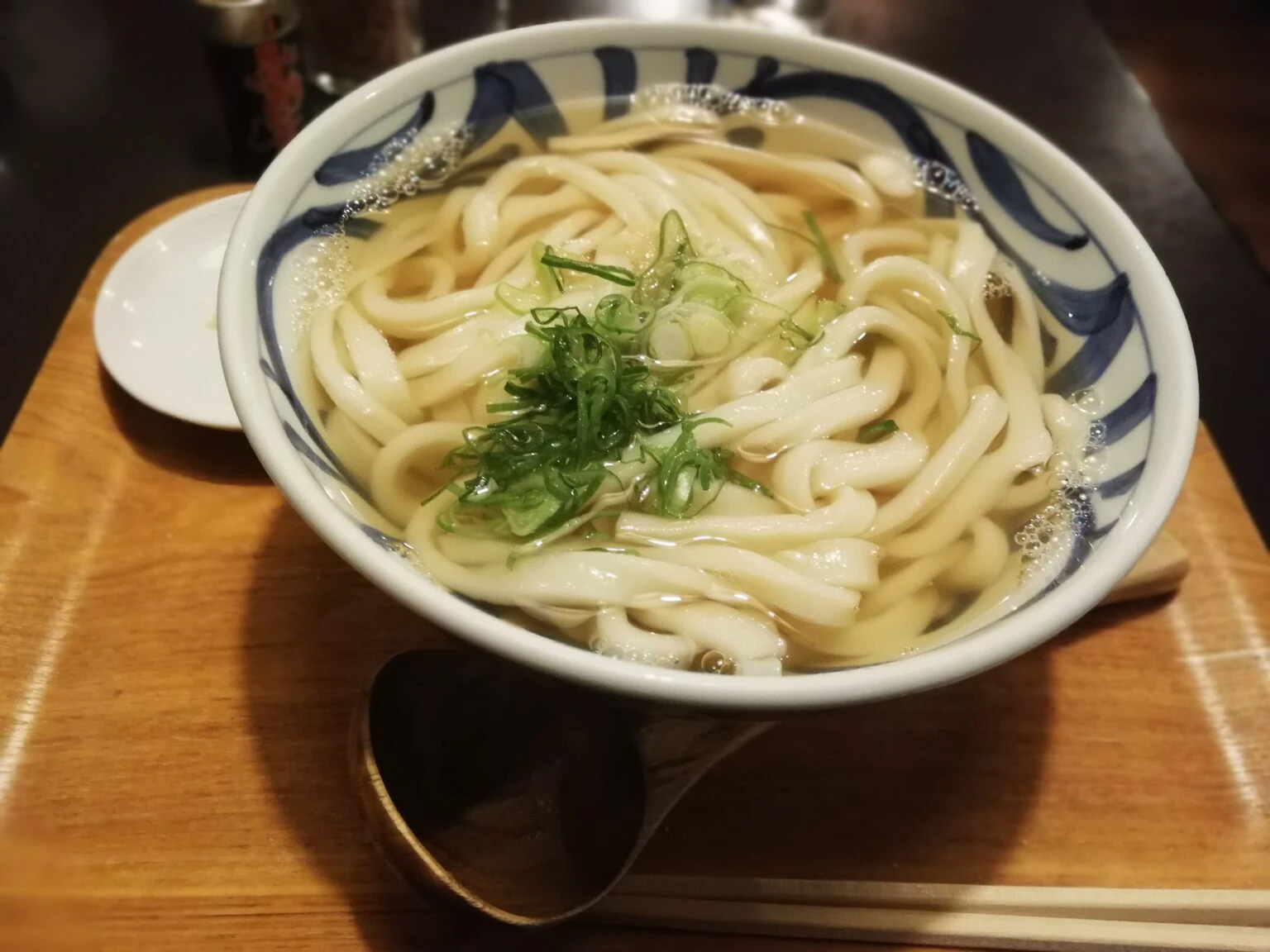

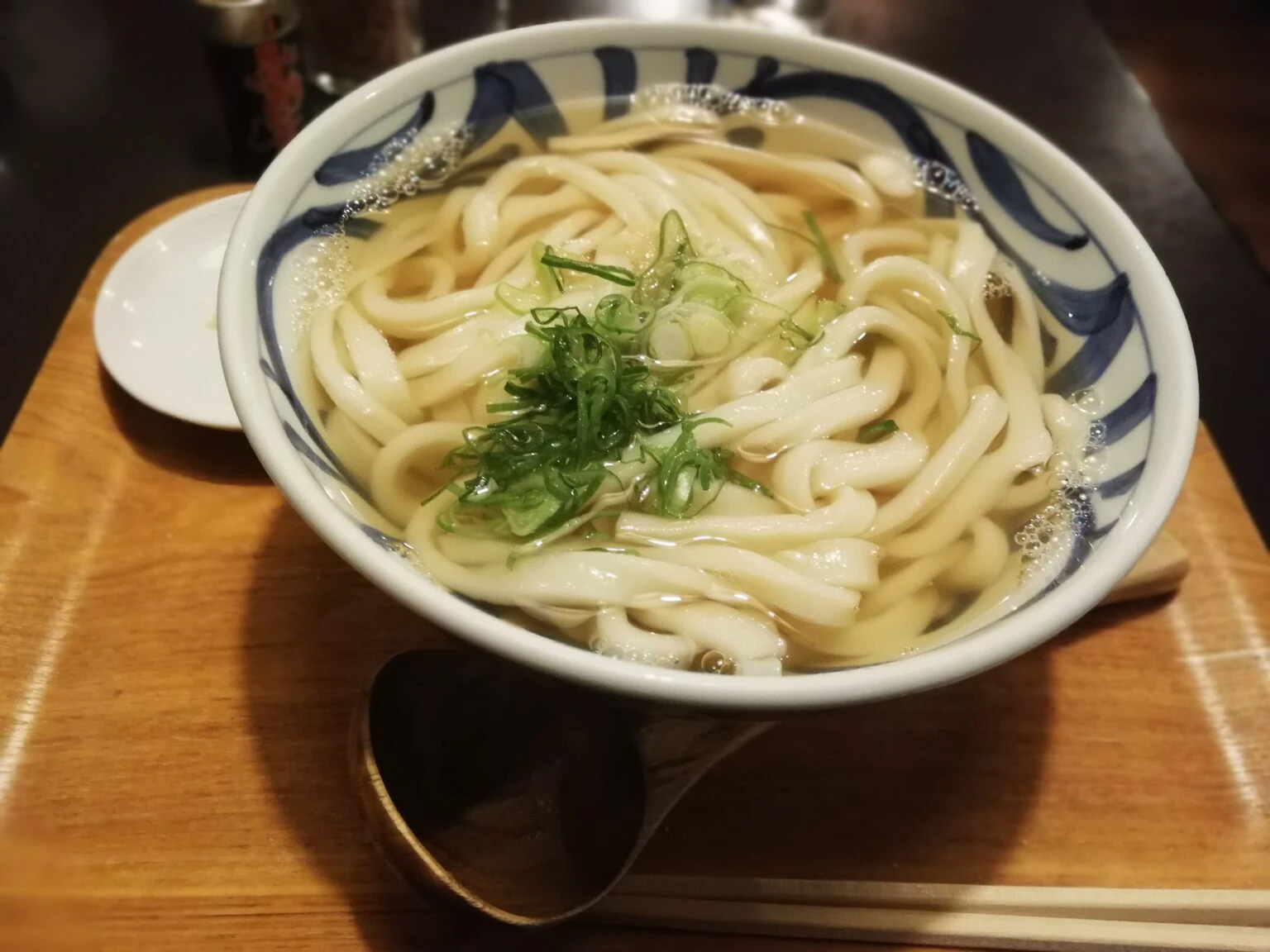

桶川うどんは強いコシ、シコシコとした噛みごたえのある太い麺が大きな特徴。通常のもり・かけとともに、冷たいうどんを熱いつけ汁につけて食べるというスタイルも定番化しており、とりわけこの店では美味しくフォトジェニックなつけ汁のバリエーションが有名です。

先述の通り、桶川は良質な小麦が流通してきた土地なので、自然とうどん文化が発達し、数多くの名店が生まれました。この「いしづか」をはじめ、市内にはそれぞれ独自の個性を打ち出したうどん店が多数あり、地元民のみならず、近県から食べ比べに来る人もいます。

桶川うどん

桶川うどん

ちなみに現在、埼玉県は香川県に次いでうどんの生産量全国第2位。そばを合せた麺全体の生産量は堂々1位にランキング。また、小麦の生産量も全国第9位で、関東地方では群馬に次ぐ「麦どころ」と言えるでしょう。

「木戸」が宿場町への出入り口!

木戸址(下)

木戸址(下)

桶川宿の出入口には、木戸が設置されていました。木戸は二か所あり、江戸へ向かう次の上尾宿への木戸は下(しも)、京都へ向かう次の鴻巣宿への木戸は上(かみ)と呼ばれ、その間の約1キロの区域が桶川宿でした。木戸はどの宿場町にも設けられていましたが、桶川にはその痕跡がしっかり残されており、かつての宿場町の規模・街道の様子が想像しやすくなっています。

木戸址(上)

木戸址(上)

江戸時代までは皇族がいる京都が都、つまり上で、幕府が拠点を置く江戸は下という通念だったため、ここを通った皇女和宮の花嫁行列も「下向(げこう)=都から田舎へ下ること」と呼ばれました。木戸には木戸番がいて、明け六つ時に開門し、暮れ六つ時に閉門していました。

気分はタイムトラベル!かつての面影残す建物

宿場の記憶を伝える旅籠の建物

武村旅館

武村旅館

皇女和宮の下向の際、付き添い役を務めた山岡鉄舟(幕末の幕臣で江戸城無血開城の功労者のひとり)の宿泊所が、下木戸からほど近い武村旅館(たけむらりょかん)です。もちろん当時は違う名前の旅籠で、現在の建物は大正時代に改築されたものですが、内部の間取りは昔の名残を残しており、鉄舟自筆の宿帳も保存(非公開)されています。

小林家住宅主屋

小林家住宅主屋

また、本陣(大名や幕府役人などが宿泊する高級な旅籠)の斜め向かいにある「小林家住宅主屋」も桶川宿の旅籠のたたずまいを伝える建築物で、いずれも国の有形文化財に登録されています。

桶川宿の人々を見守り続けてきた「下の寺」「上の寺」

浄念寺

浄念寺

桶川宿には街道沿いに由緒ある二つの寺があります。江戸寄りの「下の寺」は、天文15(1546)年に創建された浄土宗の浄念寺(じょうねんじ)。吽形の仁王像を左右に配した華やかな朱塗りの山門がシンボルで、境内には宿場の人々の暮らしを伝えるお堂や供養塔があります。

大雲寺

大雲寺

京都寄りの「上の寺」は曹洞宗の大雲寺で、こちらは弘治3年(1557)に建てられ、墓地には本陣の当主だった府川家や宿場縁故の家々の墓があります。

往時の繁栄を物語る「蔵」と「商家」

島村家住宅土蔵・江戸時代生活資料館

島村家住宅土蔵・江戸時代生活資料館

街道沿いでひときわ目を引く3階建ての「島村家住宅土蔵」は、穀物問屋 木嶋屋の総本家 島村家が天保大飢饉(1833~39年)のとき、人々に工事の仕事を与えるために建造したものです。この通称「お助け蔵」は国の有形文化財として保存されており、内部は「江戸時代生活資料館」として整備されて月に1回、一般公開されています。

島村老茶舗

島村老茶舗

その隣の「島村老茶舗」は幕末の嘉永7(1854)年に創業した「丸木」という商家で、奥の母屋とともに同じく国の有形文化財となっています。これも旧桶川宿の面影を伝える建物ですが、店舗は現役のお茶屋さんとして営業しています。

矢部家

矢部家

さらにその隣、矢部家の蔵造建物は明治前期のもので、「木半」という屋号で戦前までは集荷問屋として活況を呈しました。収穫期には米や麦の俵が山積みになり、名産の紅花が入出荷されるなど、農産物が集まる往年の桶川の繁栄を物語っています。

日本一の力石!? 力自慢が集った「桶川稲荷神社」

桶川稲荷神社の石灯籠

桶川稲荷神社の石灯籠

桶川宿に集う紅花商人たちの心のよりどころになっていたのが、街道から稲荷通りに入ったところにある桶川稲荷神社です。建てられたのは嘉禄年間(1225~1227年)といわれ、境内には桶川と周辺地域の紅花商人24人が寄進した一対の立派な石灯篭が置かれています。

稲荷通の街頭にはかわいいキツネの透かし絵が…!

稲荷通の街頭にはかわいいキツネの透かし絵が…!

また江戸時代には力自慢の男たちが重い石を持ち上げることを競い合う「力持ち」という興行が各地で行われており、そこで使われた日本一の重さ610キロの力石(ちからいし)が祀られています。

大磐石(力石)

大磐石(力石)

現代のように機械がなかった時代は、農産物の運搬も人力に頼らざるを得ず、桶川には力仕事を請け負った力持ちの男たちが大勢集まってきたと想像できます。

説明看板(当時のポスターの図柄入り)

説明看板(当時のポスターの図柄入り)

「江戸一番の力持ち」と言われた三ノ宮卯之助は、嘉永5(1852)年2月、桶川でこの石を持ち上げたと伝えられ、当時の興行宣伝の図柄も見られます。

皇女和宮も宿泊した本陣

府川本陣遺構(入口)

府川本陣遺構(入口)

宿場町のほぼ中央に位置するのが参勤交代の大名などが宿場とする「本陣」です。桶川宿では府川家が代々その当主を勤めており、幕末には最後の将軍 徳川慶害の父で水戸藩主の徳川斉昭、そしてもちろん皇女和宮もここに宿泊しました。

埼玉県内にあった9つの宿場のうち、こうした遺構が遺されているのは唯一、桶川だけで県の指定文化財になっています。ただし個人の敷地内にあるため、立ち入りはできません。

世界初のカテキン発見者!「お茶博士・辻村みちよ」の顕彰碑

辻村みちよ顕彰の碑

辻村みちよ顕彰の碑

街道沿いには公衆の手洗い所も設置されていますが、ここにこれまでの史跡とは異質な「辻村みちよ顕彰の碑」があります。辻村みちよとは明治生まれの日本初の女性農学者で、緑茶に含まれるカテキンの発見者。もちろん桶川市(当時は北足立郡桶川宿)出身です。いまや世界中で認められ、愛飲されている日本茶の栄養価値・健康促進の効用を考えると、「お茶博士」と言われる彼女の偉業はもっと広く知られてもいいでしょう。今後、朝の連続テレビ小説の主人公になるかもしれません。

昔から今へ…街道と宿場町の文化遺産を伝える桶川の人々

中山道宿場館

中山道宿場館

街道の中央にある「中山道宿場館」ではガイドブックや地図、そしてバラエティ豊かなグッズが販売されていますが、ここでも主役はやはり皇女和宮です。

皇女和宮の記念撮影パネル

皇女和宮の記念撮影パネル

当時の政情不安や沿道の治安を考慮して東海道ではなく、中山道を選んだ花嫁行列の一行は、文久元(1861)年10月20日に京都を出発。桶川宿に泊ったのは江戸に到着する3日前の11月13日です。総勢3万人を超える大行列を迎え、人々が天地がひっくり返ったような大混乱に陥ったことは想像に難くないでしょう。

しかし、こうした巨大イベントの舞台に選ばれた栄誉が、後世のまちづくりに大きな恩恵をもたらしたことは間違いありません。夏には「桶川祇園祭」、秋には皇女和宮の江戸下向を再現する「皇女和宮行列」など、中山道を使って毎年、街を活性化する賑やかなイベントが行われています。それは桶川の人々が、この江戸時代の街道・宿場町で花開いた文化を大切にすべき遺産として語り伝えているからでしょう。

バラエティ豊か!胸高鳴る桶川の楽しさ

歴史民俗資料館(生涯学習センター)のある建物

歴史民俗資料館(生涯学習センター)のある建物

また、中山道からは外れますが、「歴史民俗資料館(生涯学習センター)」、古民家を改造した「べに花ふるさと館」など、地域の文化を伝える施設、スカイダイビングや小型飛行機による遊覧飛行ができるスポットなどもあります。

市のマスコットキャラクター「オケちゃん」は街のいたるところで活躍

市のマスコットキャラクター「オケちゃん」は街のいたるところで活躍

都心から少し足を伸ばすだけですが、中山道を中心にユニークな食・歴史・文化・スポーツが味わえる桶川は、日帰り旅行ではもったいないほどの楽しさがあふれています。