2025�N7��2�� �X�V

��ʕs����q�H���Ƃɂ���

- �u��ʕs����q�H���Ɓv�Ƃ�

- �u��ʕs����q�H���Ɓv�ɊY������^���Ƃ�

- �u��ʕs����q�H���Ɓv�̎葱

- ���Ƃ̉^�c�Œ��ӂ���������������

- ���S�^�q�̂��߂�

- �^�q�J�n�܂łɕK�v�ȑD���@�̎葱

- �^�q�J�n�܂łɕK�v�ȋ���P��

- ���S�ݔ��̋`�����ɂ���

- ��B�^�A�ǂ̊NJ��n��

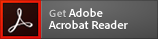

���u�l�̉^��������s����q�H���Ɓv�́y�C��^���@�̈ꕔ����������@���z���ߘa7�N4��1���Ɏ{�s����A�u��ʕs����q�H���Ɓv�ƂȂ�܂����B

�����@���͒i�K�I�ɐ��x�̕ύX��lj����s���Ă��܂��̂ŁA�ȉ���HP���Q�l�Ƃ���Ă��������B

�iURL�Fhttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk3_000086.html�j

��ʕs����q�H���ƂƂ�

�@�q�D�i���q����P�`�P�Q���j�ŁA������_�C�����߂Ȃ��s����^�q�̏ꍇ�A�q�H����肩�s�肩�Ɋւ�炸�u��ʕs����q�H���Ɓv�ɊY�����܂��B

�@��F�C��^�N�V�[�A�ԉΑ��̗V���D�A�C���J�E�H�b�`���O�A���^�N���[�Y�D

�A���q�D�i���q����P�R���ȏ�j�ŁA�q�H�ɔ������E�p�������Ȃ��q�H�s��̂��̂Ɍ���A�u��ʕs����q�H���Ɓv�ɊY�����܂��B�i�������N�R���ȓ��ł���A�P�N�͂P�`�P�Q���ŃJ�E���g���܂��B�j

�@��F�N1�����̃N���[�Y�A2�n�_�ԗA��

���q�D�ɂ��^�����s���ꍇ�́A��ʕs����q�H���ƂɊY�����邩�NJ��̉^�A�x�Ǔ��ւ��₢���킹���������B

�����̍q�H���߂āA�����E�p���I�ɗ��q�D�i���q���13���ȏ�j���A�q�����Ď��Ƃ��s���ꍇ�ɂ́A��ʗ��q����q�H���������q�s����q�H�����ɊY�����邱�ƂƂȂ�A��ʕs����q�H���ƂƂ��قȂ鋖���̎葱���ʓr�K�v�ɂȂ�܂��B

�u��ʕs����q�H���Ɓv�ɊY������^���Ƃ�

�����Ƃ��Ĕq�D�i���q���1�`12���j���g�p���A�s����i������_�C�����߂Ȃ��j�ɁA���l�̎��v�ɉ����āA�l���^�����鎖�Ɓi�L���ł��邩�����ł��邩�͖₢�܂���j�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A���q�D�i���q���13���ȏ�j���g�p���Ď��Ƃ��s���ꍇ�ɂ́A�戵�����قȂ�ꍇ������܂��̂ŁA���f�ɖ����ꍇ�́A�NJ��̉^�A�x�Ǔ����Ă��C�y�ɂ��₢���킹�����肢���܂��B

- �y�u��ʕs����q�H���Ɓv�̓o�^���K�v�ȃP�[�X�z

��P�j�ʏ�͗V���␣�n���̎d�������Ă��邪�A�����ȊO�Ől���悹�ĉ^�ԏꍇ�B

���@�{���̋Ɩ��i�V���␣�n���j�Ɏg�p����ꍇ�́A�C��^���@�̓K�p�͂���܂���B

��Q�j����Ί݂Ȃǂɗp���̂���l�Ⓡ�ȂǂɊό��ɏo������l�ɗ��܂�āA�����̐l���悹�ĉ^�ԏꍇ�B

���@���D�A���n���E�V���D�A�v���W���[�{�[�g�Ȃǂ��̑D�̗p�r�ɂ͊W�Ȃ����q�����L����S�Ă̑D�����ΏۂɂȂ�܂��B

��R�j�C���J�E�H�b�`���O�A�J�����E�H�b�`���O�ȂNJC��ό���V���̂��߂ɐl���悹��ꍇ�B

��S�j��Ђ⊯���ɗ��܂�āA�C��ɂ���{�݂Ȃǂ�_����Ď��̂��߁A�܂��́A�C��ł̒����E�����Ȃǂ̂��߂ɁA�l���悹�ĉ^�ԏꍇ�B

��T�j�C��ōs����C�x���g�̎�Î҂Ȃǂ��痊�܂�āA�̌��q�C�ȂǂŐl���悹�ĉ^�ԏꍇ�B

��U�j��O�҂��痊�܂�āA�ԉΑ����C�ォ��ϗ������邽�ߏ悹��ꍇ�B

- �y�u��ʕs����q�H���Ɓv�̓o�^���s�v�ȃP�[�X�z

�@���V���D�⋙�D�ɂ��̌����Ƃ��܂܂�܂��B

��Q�j�C�x���g��Î҂��A���̃C�x���g�̈�Ƃ��đD����p����ꍇ�i���j���̕����A�_���̎��q�̉^�����j

�@���@�������A�C�x���g���w�q��C�x���g���ւ̉^���͓K�p������܂��B

��R�j���Ȃ̗p�ɋ�����^��

�@�� �g���A�F�l�A�אl���ʼn^�����邱�Ƃ��܂܂�܂��B

�u��ʕs����q�H���Ƃ̓o�^�v�̎葱

������͈̔͂́u��ʕs����q�H���Ɓv�̓o�^�i�ʂ̉^���_��Ɋ�Â���Џ]�ƈ��݂̗̂A�����j�ɂ��Ă͎葱���ꕔ�قȂ�܂��B���炩���߁A�NJ��̉^�A�x�Ǔ��܂ł��A�����������B���i�L�ڗ�j���N���b�N����ƋL�ڗႪ�m�F�ł��܂��B

- ���Ƃ��J�n���邽�߂̎葱

�T�@�u��ʕs����q�H���Ɓv�̓o�^�\�����i�L�ڗ�@�j

�@�@�@�Z���y�ю���

�@�@�A�@�l�ł���ꍇ�͖����̎���

�@�@�@�芼�y�ѓo�L�����ؖ����̒�o���K�v

�@�@�B�q�H�̋N�_�A��`�n�y�яI�_���͍q�s���鐅��

�@�@�@�q�H�}�̒�o���K�v�i�L�ڗ�A�j

�@�@�C�D���̖��́A���g�����y�ёD���ԍ����͂���ɑ���ԍ�

�@�@�D�W���{�݁A����{�݁i���n���������B�j�A����{�݁i��~�{�ݓ��������B�j���̑��̗A���{�݁i�g�p�D���������B�j�̖��̋y�шʒu

�@�@�@�ʒu�}�̒�o���K�v�i�L�ڗ�B�j

�@�@�E���ڊW�@�l�̖��̋y�яZ�����тɂ��̑�\�҂̎���

�@�@�F�g�p�D���̖���

�@�@�@�A�j�p�D�̏ꍇ�͗p�D�_�̎ʂ��A�C�j�D�������؏��̎ʂ��A�E�j�D�������蒠�̎ʂ����K�v

�@�@�@���D�����Џ؏����͏��^�D���o�^�����ʒm���̎ʂ����K�v�ȏꍇ������܂��B

�@�@�G���̑��̊J�n���悤�Ƃ��鎖�Ƃ̊T�v

�@�@�H���ƊJ�n�̔N����

�@�@�I����̎҂̎��v�ɉ����A����͈̔͂̐l�̉^��������ꍇ�A�^���̎��v�҂̏Z���y�ю������тɉ^�����悤�Ƃ���l�͈̔�

�@�@�@������v�̏ꍇ�̂L�ڂ��K�v�A�Y������ꍇ�͌_�̎ʂ����K�v

�@�@�J����

�@�@�K�D�q���Q�ی��_��؏��̎ʂ�

�@�@�@���q���1�l����5,000���~�ȏ�̕ی��ɉ������Ă��邱��

�@�@�L���^�D�����c�Ƌ��̎ʂ��E�E�E�D�����A���葀�c�Ƌ��ł��邱��

�@�@�����Ƃ��J�n����O�ɓo�^����K�v������܂��B�o�^�ɗv����W���������Ԃ�1�����ł��邽�߁A�]�T�������ĉ^�A�x�Ǔ��ɐ\�������肢���܂��B

�@�@���o�^�ɂȂ�܂������B�^�A�ǒ����̓o�^�ʒm������t���܂��B

�@�@�@�o�^��͓o�^�Ƌ���15,000�~��[�t����K�v������܂��B�[�t�̕��@�A�[�����y�є[�t��̓͏o�̊e�葱�����@�͓o�^��ɉ^�A�x�Ǔ����瑗�t����������������m�F���������B

�U�@���S�Ǘ��K���ݒ�́E���S�����Ǘ��ґI�C�́E�^�q�Ǘ��ґI�C���i���ƊJ�n�O�͏o�j

�@�@�@���S�Ǘ��K���̐ݒ�͏o

�@�@�A���S�����Ǘ��҂̑I�C�͏o

�@�@�B�^�q�Ǘ��҂̑I�C�͏o

���ߘa7�N�x�����S�����Ǘ��ҁE�^�q�Ǘ��Ҏ������J�n����A�ߘa8�N�x��莑�i�ҏؐ��x���n�݂���܂��B�ڍׂ͉^�q�J���ė����ɂ��₢���킹���������B

�D���A�q�H����ύX���邽�߂̎葱�i�o�^�������Ǝ҂̕ύX�j

�ύX�葱���ɂ́A�ȉ��̓͏o���K�v�ł��B�V��ʕs����q�H���ƕύX���i�ύX��x�Ȃ��͏o���j

�@�@ ��ʕs����q�H���ƕύX�́i�L�ڗ�C�j

�@�@�i�ύX�����ɂ���Ďg�p�D��������q�H�}����Y�t����K�v������܂��B�j

�@���ύX�̓��e�i�D���̓���ւ��E�q�H�̕ύX�Ȃǁj�ɂ���ẮA���S�Ǘ��K���ɂ��Ă��ύX�\������܂łɎ葱���K�v�ȏꍇ������܂��B

�@���{�͏o�͎���͏o���ł����A���S�Ǘ��K���̓͏o�͎��O�葱���ł��邱�Ƃ���A�葱���̃����X�g�b�v���̂��߁A���S�Ǘ��K���Ɠ����Ɏ��O��o����邱�Ƃ��������߂��܂��B

�ύX���e�̗�

�@�@�g�p�D����ύX�������Ƃ�

�@�A�q�H�E�C�����lj��E�ύX�������Ƃ��@

|

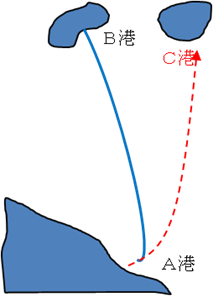

�q�H�Ƃ��ē͏o���Ă����Ԃ��`�`�`�a�`�̂Ƃ��A�`�`����b�`�։^�q�����ꍇ�͒x�Ȃ��ύX�͏o���s���Ă��������B |

�@�B�u�g�p�D�������v�ɋL�ڂ��ꂽ���e��ύX�������Ƃ�

�@�i��̓I�ɂ́A�u�D���A�D�����L�ҁA���g�����A���q����A��@�̎�ށA�A���ő�o�́A�q�C���́v���ύX�ƂȂ�Ƃ��j

�@�C�A���{�݁i�W���{�݁A����{�݁A����{�݁j�̖��̋y�шʒu��ύX�����Ƃ�

�@�D�����i�@�l�̏ꍇ�͉�Ж��A��\�Җ��A�����j�E�Z����ύX�����Ƃ�

�@���̑��̓o�^�����ɕύX������A�NJ��̉^�A�x�Ǔ��܂ł��q�ˉ������B

�D���A�q�H����ύX���邽�߂̎葱�i�݂Ȃ����Ǝ҂̕ύX�葱�j

�@�\���ɋL�ڂ̂Ƃ���A�u�l�̉^��������s����q�H���Ɓv�͗ߘa�V�N�S���P���Ɂu��ʕs����q�H���Ɓv�ƂȂ�܂��B�@�ߘa7�N3��31���܂łɁu�l�̉^��������s����q�H���Ɓv�̎��ƊJ�n�͏o���s���A���Ƃ��c��ł�����͗ߘa�V�N�S���P���ȍ~�A�u��ʕs����q�H���Ɓv�݂̂Ȃ����Ǝ҂Ƃ��Ĉ����������Ƃ��s�����Ƃ��o���܂��B

�@�݂Ȃ����Ǝ҂��ȉ��̕ύX���s���Ƃ����u��ʕs����q�H���Ƃ̕ύX�͏o���v�̒�o���K�v�ł����A�o�^�������Ǝ҂��ύX����ꍇ�Ƒ����A�͏o�������قȂ�܂��̂ŁA�݂Ȃ����Ǝҗp�̋L�ڗ���쐬���܂����B�i�L�ڗ�D�j

�@�ύX���e�̗�

�@�@�@�g�p�D����ύX�����Ƃ�

�@�@�A�q�H�E�C����lj��E�ύX�����Ƃ�

�@�@�@→��̗�͑O�y�[�W�Ɠ��l

�@�@�B�u�g�p�D�������v�ɋL�ڂ��ꂽ���e��ύX�����Ƃ�

�@�@�@→��̗�͑O�y�[�W�Ɠ��l

�@�@�C�����i�@�l�̏ꍇ�͉�Ж��A��\�Җ��j�E�Z����ύX�����Ƃ�

�@�@�@�@→�݂Ȃ����Ǝ҂̏ꍇ�A�O�y�[�W�D�̖������ύX�ɂȂ�Ƃ��̕ύX�葱���͕s�v�ł��B

�@�@���݂Ȃ����Ǝ҂̏ꍇ�A�O�y�[�W�C�A���{�݁i�W���{�݁A����{�݁A����{�݁j�̖��̋y�шʒu���ύX�ɂȂ�Ƃ��̕ύX�葱���͕s�v�ł��B

�@�@���݂Ȃ����Ǝ҂̂܂܁A���Ƃ��c�߂�������ߘa9�N3��31���܂��̂��߁A�ł��邾�������Ɂu��ʕs����q�H���Ƃ̓o�^�\�����v�̒�o�ɂ����͂��������B

���Ƃ����p���邽�߂̎葱

|

���Ƃ����p����ꍇ�A���Ə��p�\�����̒�o���K�v�ł��B ���Ƃ����p����ꍇ�A���Ə��p�\�����̒�o���K�v�ł��B���n�����i�L�ڗ�E�j�A�����i�L�ڗ�F�j�A���������i�L�ڗ�G�j�ɂ��A�l�����قȂ�܂��B �@���W���������Ԃ�7���Ԃł��B �@�������A��q�́u�݂Ȃ����Ǝҁv�����Ƃ����p����ꍇ�A���Ə��p�\���͂ł����A�u��ʕs����q�H���Ƃ̓o�^�v����K�v������܂��̂ŁA�����ӂ��������B |

���Ƃ�p�~���邽�߂̎葱

���Ƃ�p�~����ɂ́A��ʕs����q�H���Ɣp�~�͂̒�o���K�v�ł��B�i�L�ڗ�H�j �@�@�@���p�~����R�O���O�܂łɊNJ��̉^�A�x�Ǔ��֓͏o���s���K�v������܂��B

- ���q�D�ɂ�莖�Ƃ��s���ꍇ�́A�^�q���s�������ɉ^�q���ѕ��̒�o���K�v�ƂȂ�܂��B

- �o�^�������Ǝ҂́A���т̗L���Ɋւ�炸�A�N�P��A���N�S���R�O���܂łɁA�O�N�S���`�R���̗A�����т��A���q��ʕs����q�H���Ɖ^�q���ѕ��i��܍��l���j�ɂ����Ȃ���Ȃ�܂���B

�l���@�i←�N���b�N���Ă��������B�j

- �o�^���ꂽ���Ǝ҂̕��́A���L���������Ёi�ҁj�̃z�[���y�[�W�����̑��K�ȕ��@�ɂ����\���Ȃ���Ȃ�܂���B�i�C��^���@�{�s�K����P�X���̂Q�̂Q��1���j

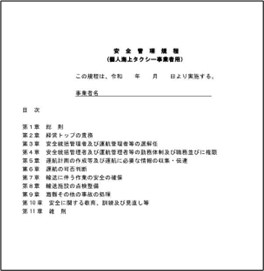

�E���S�Ǘ��K��

�E���S�����Ǘ��ҋy�щ^�q�Ǘ��҂ɌW����

�E�A���̈��S�Ɋւ����{�I�ȕ��j�i���S���j�j

�E�A���̈��S�Ɋւ���d�_�{��i���S�d�_�{��j�y�т��̒B����

�����L�y�[�W�Ɂu���S���̌��\�f�ڗ�v���f�ڂ��Ă���܂��B

�C��^���@�y�ш��S�Ǘ��K���ɂ��L�^�����̗l���� �i←�N���b�N���Ă��������B�j - �o�^���ꂽ���Ǝ҂̕��́A�����ƔN�x�̌o�ߌ�P�O�O���ȓ��ɁA���Y���ƂɌW����S�������Ёi�ҁj�̃z�[���y�[�W���Ō��\����ƂƂ��ɁA�x�Ȃ��i�ڈ��F��T�Ԉȓ��j���\�������e����Ȃ���Ȃ�܂���B�i�C��^���@�{�s�K����P�X���̂Q�̂Q��2���y�ё�3���j

���ڂ����͉��L�y�[�W���������������B

���Ǝҋy�э��ɂ��X�Ȃ���S���̐��̍\�z�ɂ��� �i←�N���b�N���Ă��������B�j

�T�D���Ƃ̉^�c�Œ��ӂ���������������

�P�D�K�v�Ȍf���ɂ����@�^�����A�^���E�����̌������s���Ă��������B

�c�Ə��i����j�ƑD���ɂ������u���āA���p�҂����ł��{���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł��B�܂��A�E�F�u�T�C�g�ւ̌f�ڂ��K�v�ɂȂ�܂��B�i���Ƃɏ펞�g�p����]�ƈ�20�l�ȉ��̏ꍇ���͎���Ǘ�����E�F�u�T�C�g����L���Ă��Ȃ��ꍇ�͕s�v�ł��B�j

|

|

��@�^���yPDF�z�@�^���\�yPDF�z

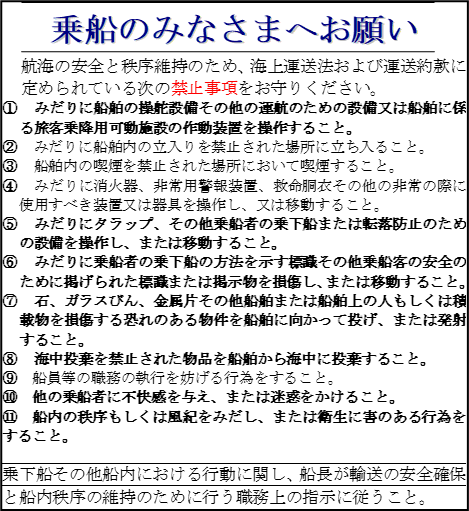

�A���q�̋֎~�����̌f�����s���Ă��������B

�D���̗��q�����₷���ꏊ�i�q����������Ȃǁj�Ɍf�����܂��傤�B

�@

|

�B���S�Ǘ��K�����������ƑD���֔����u���Ă��������B

����I�ɓ��e���m�F���āA�ύX�������B�^�A�NJC����S�����^�q�J���ė����܂��͊NJ��̉^�A�x�Ǔ��܂ŕύX�葱�����s���Ă��������B

���d�q�f�[�^�͉��L�y�[�W���_�E�����[�h���Ă��������B

�@���S�Ǘ��K���i�C���W�j

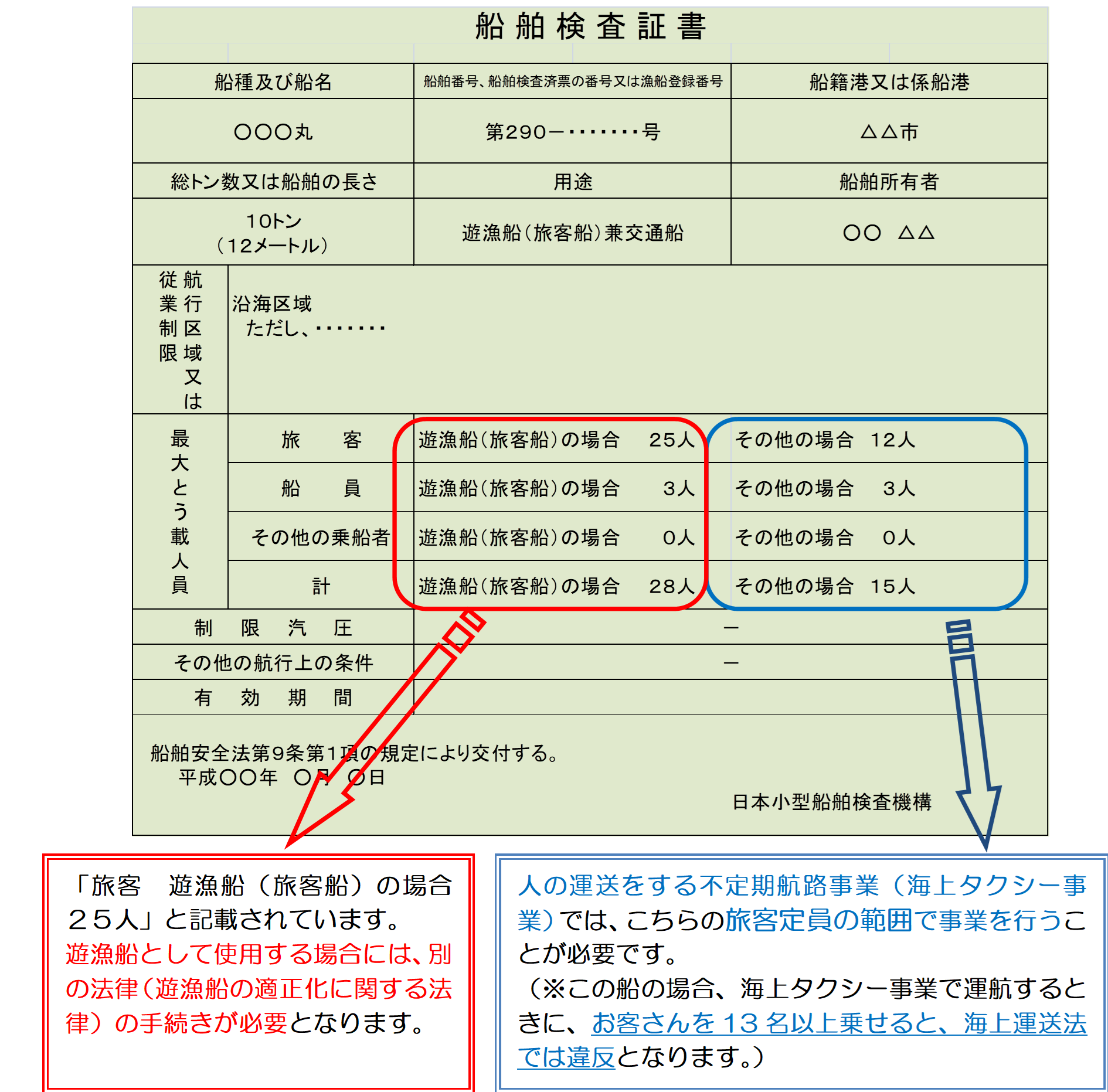

�Q�D��D�ł��闷�q�̐��ɂ���

�u��ʕs����q�H���Ɓv�́A��ɔq�D�i���q���1�`12���j���g�p�������Ƃł��B�܂��A�e�g�p�D�̗��q������Ď��Ƃ��s�����Ƃ͂ł��܂���B

�i�����q�D�ɂ��^�q�ł���ꍇ������܂��B���q�D�ɂ��^�q����ꍇ�͐l�̉^��������s����q�H���ƂɊY�����邩�ɂ��āA�NJ��̉^�A�x�Ǔ��ւ��₢���킹���������B�j

�y���Ӂz�D�������؏��ɁA�p�r�ɂ��ꍇ����������Ă���P�[�X

�@�@��F�p�r���u�V���D�i���q�D�j�v�Ɓu���̑��̏ꍇ�v

������߂��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�o�q�O�ɂ��炩���������؏���̗��q����Ə�D���̗��q����c�����Ă������Ƃ��d�v�ł��B

���܂��A�^�q����C�悪�q�s��斔�͏]�Ɛ�������Ȃ����ƁA�����؏����L�����ԓ��ł��邱�Ƃ��m�F���Ă������Ƃ��d�v�ł��B

�R�D���̑����ӂ��邱��

�@�s���ȍ��ʓI�戵���̋֎~

�@����̗��p�҂ɑ��ĕs���ȍ��ʓI�戵�����s�����Ƃ͋֎~����Ă��܂��B

�@�y�C��^���@��13���i���p�F�@��22���3���j�z

�A�D���́A���葀�c�Ƌ��̎�L���K�v�ƂȂ�܂��B

���ߘa�U�N�S�����A���^���q�D�̑D���ɕK�v�ȁu���葀�c�Ƌ��v�̐��x����������܂����B�����̓��e�ɂ��ẮA�ȉ��̍��y��ʏ�HP�����m�F���������B

�iURL�Fhttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html�j

�B���̑�

�E�V���D�Ƃ␣�n���D�Ȃǂ̍s�ׂ��s���ꍇ�́A�n�������́i���j�ւ̓o�^���K�v�ɂȂ�܂��B

�E���Ƃ̌`�Ԃɂ���ĊC��^���@�ȊO�̖@�����K�p����邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���Ƃ��s���ɂ������Ă͊e���ŁA�K�v�Ȏ葱�����m�F���������ŁA�����K�ɍs���Ă��������܂��悤���肢���܂��B

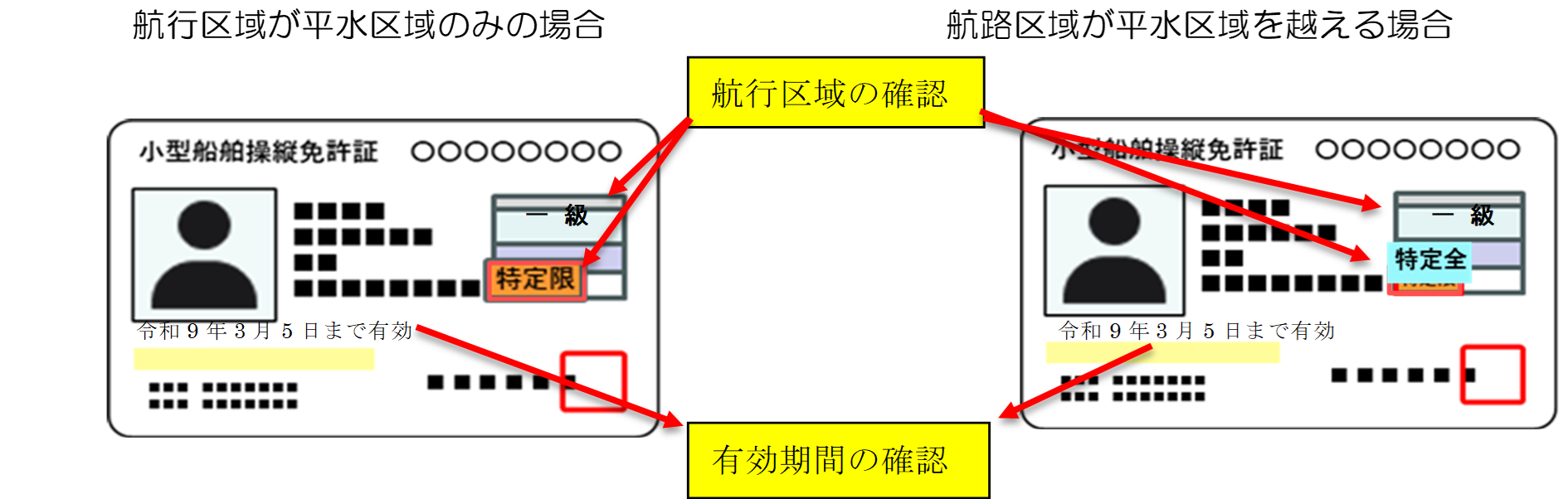

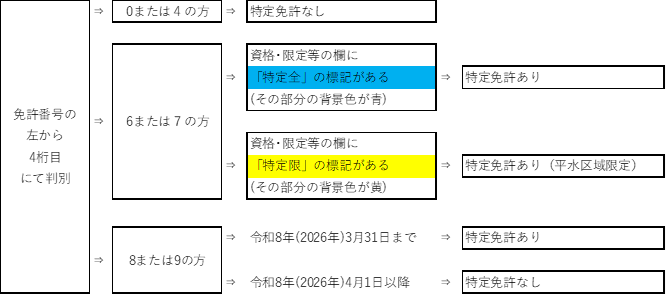

���葀�c�Ƌ��̊m�F���@

�U�D���S�^�q�̂��߂�

�@���q�O�̌����E�_�����\���ɍs���܂��傤�B���q�O�ɁA�`�F�b�N�\�����ƂɁA�@�q�C�@��A���A���i��A�@�֓��@�A�R���A�������̐ςݍ��ݏ@�B�ʐM�@��i�D���d�b�E�g�ѓd�b�j���Ȃǂɂ��Ė�肪�Ȃ����_�������܂��傤�B

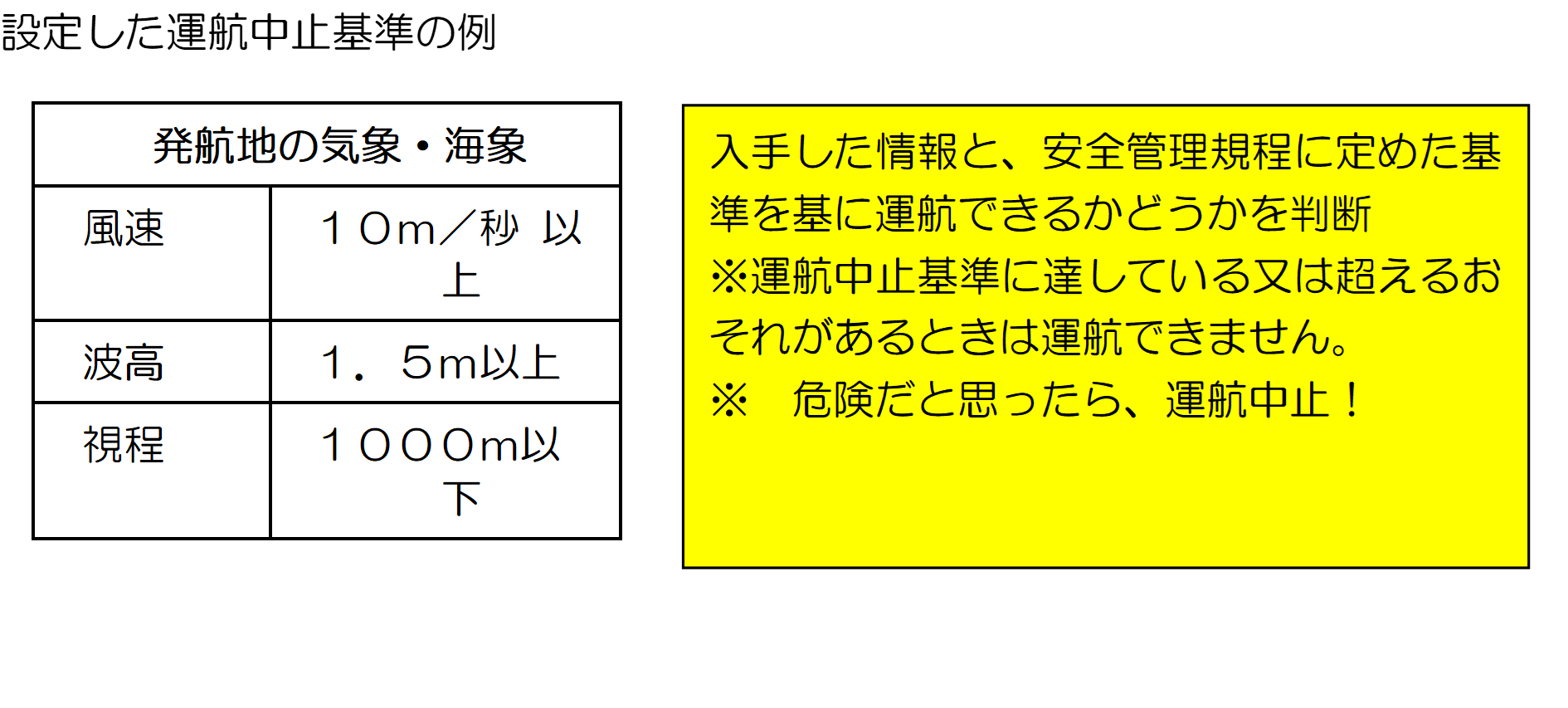

�A���q�O�̋C�ہE�C�ۂ̏��͏\���ɍs���܂��傤�B

���q�O�ɏ\�����C�ہE�C�ۂ̏����A�e���r��W�I�A�C���^�[�l�b�g�ɂ��������܂��傤�B

�B���q�O�ɃA���R�[���`�F�b�N���s���܂��傤�B

���S�Ǘ��K���ł́A�D���E��g���ɂ��Ĉ��̌�A����ȓ����Ɩ����ł���悤�ɂȂ�܂ł̊ԋy�т����Ȃ�ꍇ���ċC�P���b�g�����̃A���R�[���Z�x���A�O�D�P�T�����ȏ�ł���ԁA�����͎��{�ł��Ȃ��ƋK�肵�Ă��܂��B

���̂��߁A�A���R�[�����m���p�����A���R�[�������̐����\�z����K�v������܂��B

�܂��A�u�D���E���y�я��^�D�����c�Җ@�v�ł́A�����E�̉e�����̑��̗��R�ɂ�萳��ȑ��c���ł��Ȃ������ꂪ�����Ԃŏ��^�D���𑀏c���邱�ƁA���Y��Ԃ̎҂ɏ��^�D���𑀏c�����邱�Ƃ��ւ��Ă��܂��B

�C�~�����߂�����t���A��q�ɒ��p�����܂��傤�B

�D���O���\�I�b�ɏ�D���Ă��闷�q�ɂ́A�~�����߂𒅗p�����Ă��������B

�D�ً}�A���\���f�����܂��傤�B

���S�Ǘ����s���҂��C��ۈ����A���h���A��Ë@�ւȂǂ̘A������L�ڂ����ً}�A���\���쐬���A�D���Ȃǂ̌��₷���ꏊ�f�������肢���܂��B

�E���q������쐬���܂��傤�B

�ߘa�U�N�S�����A���q��������u���`���̌��������s���A���q���������u���ꏊ�������Ƃ��ė����ɕύX���A�����u���̋`����̂��D���������q�D���Ǝ��ɕύX����ƂƂ��ɁA���̑D���ɔ����u���̋`���Â����g�債�܂����B

�l�̉^��������s����q�H���Ƃł́A���C���ȉ����q�s���A�`�ƍ`�i�o�`�`���`�j�̊Ԃ̏��v���Ԃ̂����ő�ƂȂ���̂��T�O���ȏ�̍q�H���ΏۂƂȂ�܂��̂ŁA�ΏۂƂȂ�q�H�̂���ꍇ�́A���q����̍쐬�A�����u�����K�v�ł��B�܂��A�쐬�������q����́A�q�C���I������������P�N�ԕۑ����Ă��������B

�q���q����̋L�ڎ����r

�i�P�j����

�i�Q�j�N��A���N�������͑�l�A�q���y�їc���̋敪

�i�R�j����

�i�S�j���Ɍf���闷�q�̋敪�ɉ����A���ꂼ�ꎟ�Ɍf���鎖��

�@�@�A�@�C�Ɍf���闷�q�̋敪�ɉ����A���ꂼ�ꎟ�Ɍf���鎖��

�@�@�C�@���{�����ɏZ����L���Ȃ��O���l�ł��闷�q�@���Ћy�ї����ԍ�

�i�T�j��D�̓����y�э`���тɉ��D�̍`

�i�U�j���́A�ЊQ���̑��̔��̏ꍇ�ɂ��������̎x���̗v��

�F�L�^����쐬���܂��傤�B

���S�Ǘ��K���ł́A��L�@�`�B�̂悤�ɓ_���y�ь����������{���A���̌��ʂ��L�^��ɋL�^���A�����ԕۑ����邱�Ƃ���߂��Ă��܂��B�ڍׂ͉��L�y�[�W���������������B

�@�C��^���@�y�ш��S�Ǘ��K���ɂ��L�^�����̗l����

�V�D�^�q�J�n�܂łɕK�v�ȑD���@�̎葱�i�D���@�̑Ώێ҂̂݁j

�܂��A�w�D���@�x�̑Ώۂ̑D���ɂ��āA���Љ�܂��B�y�K�p�Ώۂ̑D���z

���̑D���ȊO�͑D���@���K�p����܂��B

�E���g�����T�g�������̑D��

�E�E��E�`�݂̂��q�s����D��

�E�X�|�[�c�E���N���G�[�V�����p�̏��^�D��

�E���g����30�g�������̋��D�i��u�ԋ��ƁA���A�������Ƃɏ]��������́j

����L�ȊO�̋��D�ɂ��ẮA���@���ɂ���đD���@�̓K�p�E��K�p�̔��f���قȂ�܂��̂ŁA�ڍׂ��m�F�������ꍇ�͋��Ƌ���D���̗p�r�������鏑�ނƂƂ��ɂ����k���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@↓

�m�F���̂P�j�g�p�D���ɂ��āA�D���@�̓K�p�����邩�Ȃ����A���m�F���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@↓�@�����D���@�̓K�p������ꍇ�ɂ́E�E�E

�m�F���̂Q�j�D���@�Œ�߂�ꂽ���{���e�����s���Ă��������B

�y���{���e�z

�@���ނ̔��u�E�E�E�C������A���p�q�C�����A�q���S���ҋL�^��A���S�S���ҋL�^��A�J���Ǘ��L�^��i�J�����ԓ��̋L�^��j

�C������

|

���p�q�C���� |

�q���S���ҋL�^�� |

���S�S���ҋL�^�� |

����L�̏��ނɂ��ẮA�Ŋ��̑D��X���ɂ����čw���ł��܂��B

�J���ė��L�^��͍��y��ʏȂ̃z�[���y�[�W�ɗl�����f�ڂ��Ă��܂��B

�ihttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html�j

�A�D���蒠�̎�L

���^�A�ǂ�w�肳�ꂽ�s�����Ō�t����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�B���q�O����

���q�O�ɍq�C�Ɏx�Ⴊ�Ȃ����A�����������Ă��邩���̌������s���u���p�q�C�����v�ɋL�^�B

�C�q�C�̈��S�̊m��

�������x���Ȃǂ́u�q�C������v������

�D�q�s�Ɋւ����

�C������������ꍇ�̕`��

�E�ٓ��_�̌�t

�ٓ��_���Q�ʍ쐬���A�P�ʂ�D���Ɍ�t���A���̂P�ʂ��������ɔ����u���ƂƂ��Ɏʂ���D���ɔ����u���i���Ǝ҂��D�������˂Ă���ꍇ�͕s�v�j

�F�ٓ���_�����̓͏o

�D���蒠�E�C������ɕK�v�������L���̂����A�^�A�ǁi�{�ǁE�^�A�x�ǁE�C���������j

�܂��͎w�肳�ꂽ�w�肳�ꂽ�s�����̒S�������ɓ͏o�����o

���͏o�̍ۂɕK�v�ƂȂ�m�F���ށi�����������������́j�͎葱���̓��e�ɂ���ĈقȂ�܂��̂ŁA�ڍׂ͒S�������ւ��q�˂��������B

�����苳��P���Ώێ҂̌ٓ��͏o�̍ۂ́A�P�����m�F�ł��鋳��P�����{�L�^�듙�̒K�v�ł��B�i���苳��P���Ώێ҂͂o14�Q�Ɓj

�G���S�Ɖq��

�D���̈��S�Ɖq������邽�߂ɁA���S�S���҂Ɖq���S���҂�I�C���A���i�E��Ɨp��̐����⋳����s���A���S�S���ҋL�^��܂��͉q���S���ҋL�^��ɋL�^����B

�H���N�ؖ���

�w�肳�ꂽ��t���ؖ��������N�ؖ����������Ȃ��҂�D���ɏ�荞�܂��Ă͂Ȃ�܂���B�i���Ǝ҂��D�������˂Ă���ꍇ�͕s�v�j�B

�I�J�����ԓ��̋L�^

�ٗp�D��������ꍇ�A�D�����ƂɘJ���Ǘ��L�^����쐬���A�傽�鎖�����ɔ����u���Ȃ���Ȃ�܂���B

�J�D���@��111���Ɋ�Â���

�u�ЊQ���a�����v�u���Əv���傽�鎖�������NJ�����^�A�x�Ǔ��֕B

�W�D�^�q�J�n�܂łɕK�v�ȋ���P��

�D�����L�҂́A���C�̑D�����̏�g���ɂ��āA�D���̍q�s���鐅��̓������ɉ��������D�Ɋւ��鋳��P���i�����苳��P���j�����{����K�v������܂��B�y���苳��P���Ώێҁz

| ���g����20�g�������̑D���ɏ��g�މ��L�̎� |  |

�E�b��

�E���̑���g���i�A���̈��S�̊m�ۂɊւ���Ɩ����s���ҁj

�E���E�D���i�R�N������ԏ�L�E���𗣂ꂽ�̂��A���E���悤�Ƃ���ҁj

���q�H�̐V�݁E�ύX��g�p�D���̕ύX���������ꍇ�A�E������ʂ֕ς��ꍇ�i�b������D���A���̑���g������b���Ȃǁj�ɂ��ēx�P������K�v������܂��B

�ڍׂ͉��L�������������������B

�yPDF:2.61MB�z �yPDF:2.61MB�z |

�yPDF:21.4MB�z �yPDF:21.4MB�z |

���y��ʏ�HP�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B

URL�Fhttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000041.html

���D���@�K�p�D���ɂ��ẮA�ٓ��͏o�E�ٓ��_��ύX�i�E���ύX�j�͏o�̍ۂɌP���̊m�F���s���܂��̂ŁA���苳��P�����{�L�^��̒��K�v�ł��B

�X�D���S�ݔ��̋`�����ɂ���

�ߘa4�N4��23���ɔ��������m���V���D���̂��ĊJ�Â��ꂽ�u�m���V���D���̑��ψ���v�ɂ����āA�D���̈��S��̋������܂ށA�u���q�D�̑����I�Ȉ��S�E���S��v���Ƃ�܂Ƃ߂��܂����B������āA�ȉ��̈��S�ݔ��������`���������\��ƂȂ��Ă���܂��B

�E�����ł̋~���ҋ@���s�v�ŁA�r�V���ɗ����������ڂ肪�\�����nj^�~����������

�E����Ƃ̊Ԃŏ펞�ʐM�ł����@�薳���ݔ��i�g�ѓd�b�������j

�E�C������ɋ~��M���y�ю��D�ʒu���M�������p�ʒu�����M���u

�E���v��h���A�܂��͑ޑD�܂ł̎��Ԃ��m�ۂ���u�ǂ̐�������

�ΏۑD���A�K�p���͑D�������؏�̍q�s��擙�ɂ���ĈقȂ�܂��̂ŁA�ڍׂ̓p���t���b�g�iP19�`22�j�y�э��y��ʏ�HP�����m�F���������B

�iURL�Fhttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html�j

���C��^���@�K�p���鎖�Ǝғ��̑D���i�V���D�Ƃ݂̂��s���D���������j�F�`�����̕������T�v

�NJ��n��

��B�^�A�NJC���U�������q�ہiTEL:�O�X�Q�|�S�V�Q�|�R�P�T�T�j�@�������̂����A�����s�A�@���s�A���Îs�A�É�s�A����s�A�t���s�A ���ɕ{�s�A

�����s�A�}����s�A���q�s�A�喴�c�s�A�v���Ďs�A����s�A�����s�A�}��s�A���s�A���S�s�A�߉ϐ�s�A�����S�A���q�S�A�����͎s�A�݂�s�A�O��S�A�O�k�S�A�����S�A

���茧�̂����A���s�A�Δn�s

�����^�A�x�ǁi��i�`���Ɂj �^�q�S���iTEL:�O�X�R�|�R�Q�Q�|�Q�V�O�O�j

�������̂����A�k��B�s�i��i��A���q�k��y�я��q���Ɍ���j�A�s���s�A�L�O�s�A

�ђˎs�A�c��s�A�Ö��s�A���s�S�A�z��S�A�c��S�A�Õ�S

�����^�A�x�ǎᏼ�C�������� �ė��E�^�q�S���iTEL:�O�X�R�|�V�T�P�|�W�P�P�P�j

�@�������̂����A�k��B�s�ᏼ��A�˔���A��������A��������A�����s�A���Ԏs�A

�{��s�A����S�A�Ǝ�S

����^�A�x�ǁi���Ò��Ɂj �C���S���iTEL:�O�X�T�T�|�V�Q�|�R�O�O�X�j

�@���ꌧ�S��

����^�A�x�ǁi�{���Ɂj �^�q�S���iTEL:�O�X�T�|�W�Q�Q�|�Q�W�O�O�j

�@���茧�̂����A����s�A�|���s�A�呺�s�A�����s�A�ܓ��s�A�_��s�A�쓇���s�A

���ދn�S�A�쏼�Y�S�A���ދn�S

����^�A�x�Ǎ����ۊC�������� �ė��E�^�q�S���iTEL:�O�X�T�U�|�R�P�|�U�P�U�T�j

�@���茧�̂����A�����ێs�A���ˎs�A���Y�s�A���C�s�A�k���Y�S

�F�{�^�A�x�ǁi�O�p���Ɂj �^�q�E�D���S���iTEL:�O�X�U�S�|�T�Q�|�Q�O�U�X�j

�@�F�{���S��

�啪�^�A�x�� �^�q�E�D���S���iTEL:�O�X�V�|�T�O�R�|�Q�O�P�P�j

�@�啪���S��

�{��^�A�x�� �^�q�E�D���S���iTEL:�O�X�W�T�|�U�R�|�Q�T�P�R�j

�@�{�茧�S��

�������^�A�x�ǁi�{���Ɂj �^�q�S���iTEL:�O�X�X�|�Q�Q�Q�|�T�U�U�O�j

�@���������S��

���֊C�������� �ė��E�^�q�S���iTEL:�O�W�R�|�Q�U�U�|�V�P�T�P�j

�@�R�����̂����A���֎s�A�F���s�A�R�z����c�s�A����s

���S�Ǘ��K���W�ɂ��Ă͂�����܂�

��B�^�A�NJC����S�����^�q�J���ė����iTEL:�O�X�Q�|�S�V�Q�[�R�P�W�P�j